| Геофизические исследования подводных вулканов Курильской

островной дуги

|

Подводный вулкан 8.10 |

|

|

||

|

Изометричный подводный вулкан 8.10 с диаметром плоской вершины ~1800 м и минимальной вершинной отметкой 120 м, , отделяется от о. Итуруп глубинами ~1400–1500 м, а его северные и западные склоны опускаются до 1500–1700 м (рис. 1, 2а, 3а). Крутизна склонов вулкана увеличивается от подножья к вершине от 10–15° до 15–20°. Размер основания вулканической постройки – 10×12 км, относительная высота – 2000 м, а объем – приблизительно 60 км3. Плоская вершина вулканической постройки, возможно, свидетельствует о ее доголоценовом возрасте.

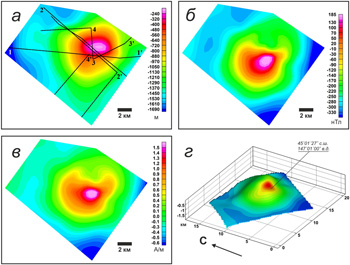

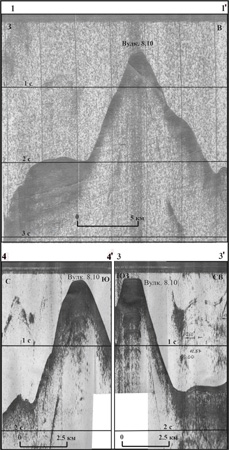

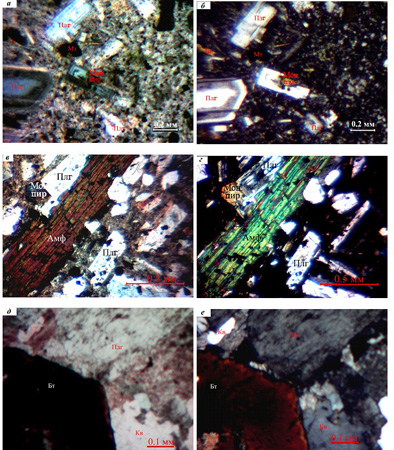

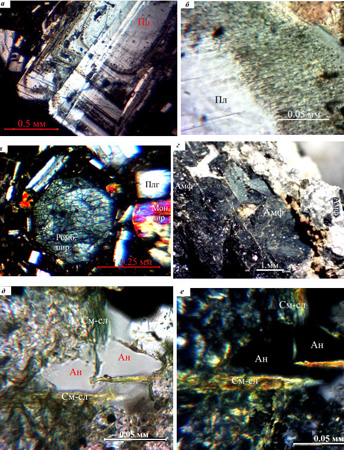

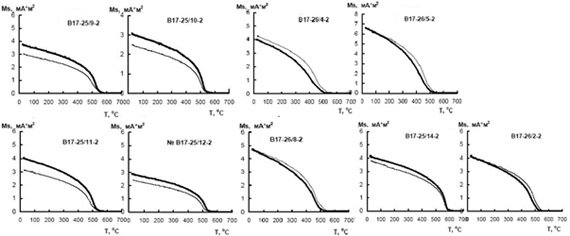

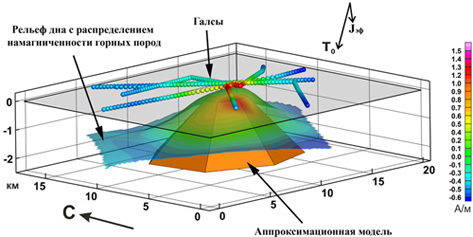

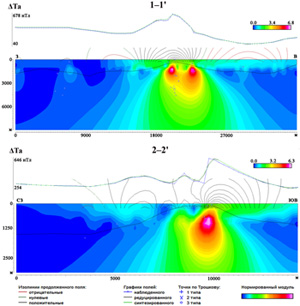

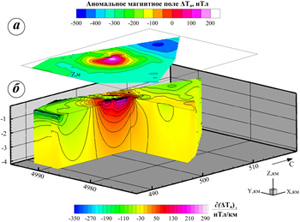

На глубине 140 м над северным участком вершины подводного вулкана 09.09.1987 г. в 29 рейсе НИС «Вулканолог» были зафиксированы акустические помехи (рис. 2б), которые вызваны подводной газо-гидротермальной деятельностью. Вулкан сложен преимущественно плотными вулканическими породами. Осадочные отложения в верхней части склонов вулкана не фиксируются (рис. 4). Основание вулканической постройки перекрывается с налеганием мощной, до 600–800 м, толщей «акустически мутных» отложений. По нашему мнению, формирование этих отложений соответствовало по времени абразии вершины постройки в период поздне-плейстоценового понижения уровня океана. В верхней части склонов вулкана выполнено два драгирования (рис. 2). С глубинного интервала 600–350 м подняты остроугольные обломки вулканитов, галька и гравий, с глубинного интервала 400–350 м – только остроугольные обломки вулканических пород. Драгированные породы относятся к K-Na нормальному ряду высоко калиевой серии. Для них характерны повышенные содержания Th, Rb, Sr, Ba и редкоземельных элементов. Основная масса андезитов и андезибазальтов тонкозернистая, структура толеитовая (с небольшим количеством нераскристаллизованного стекла) до спутано-волокнистой. Минеральный состав – плагиоклаз, амфибол, пироксен, магнетит, небольшое количество стекла, редкий анальцим (рис. 5, 6). По минеральному и химическому составам драгированные образцы (рис. 5а, 5б; рис. 6а, 6б) отвечают пироксен-роговообманково-плагиоклазовым андезитам с магнетитом (титаномагнетитом?), в которых количество SiO2 колеблется от 60% до 64%. Драгированные андезиты и андезибазальты, по всей видимости, являются представителями разных лавовых потоков, которые имеют единый магматический источник, но различаются по условиям и динамике кристаллизации. Петромагнитные исследования показали, что значения естественной остаточной намагниченности Jn, изменяющиеся в диапазоне 0.62–4.83 А/м, обусловлены большим содержанием (магнитная восприимчивость изменяется от 21.93×10-3 до 63.21·10-3 ед. СИ, объемная концентрация С = 0.66–1.52%) низкокоэрцитивных магнитных минералов (Bcr = 17.0–25.7 мТл, B0.5 =3.6–21.0 мТл) многодоменной и псевдооднодоменной структуры. Степень анизотропии P' в образцах изменяется в интервале 1.009–1.087. При этом андезибазальты более магнитны, чем андезиты. Термомагнитный анализ (ТМА) по зависимости магнитного момента насыщения от температуры Ms (T) (рис. 7) показал, что температура блокированияизменяется в диапазоне 520–580°С. Установлено, что основным носителем естественной остаточной намагниченности андезибазальтов является титаномагнетит с низким содержанием Ti, а андезитов – магнетит. Вершинной части вулкана 8.10 соответствует положительная аномалия магнитного поля ΔTа, а его основание окаймлено отрицательными значениями магнитного поля (рис. 3б). Полный размах аномалии ΔTа, приуроченной к подводному вулкану, достигает 450 нТл. 3D-моделирование вулканической постройки позволило построить петромагнитную модель поверхности вулкана. Среднеквадратическая погрешность подбора за 72 итерации составила 25 нТл. Наибольшая эффективная намагниченность Jэф, достигающая 1.6 А/м, наблюдается в привершинной части модели (рис. 3в, 3г) и ее величина хорошо согласуется с результатами петромагнитных исследований. Вектор эффективной намагниченности горных пород Jэф имеет склонение 52° и наклонение 26° и развернут относительно нормального магнитного поля Земли Т0 на 54° (рис. 8), что свидетельствуют о приуроченности времени образования подводного вулкана 8.10, как и других изученных вулканов КОД к периоду геомагнитных инверсий. В результате анализа особых точек функций, описывающих аномальные геомагнитные поля, установлена приуроченность основных особенностей функций, описывающих аномальные поля, к верхней кромке вулканических пород, и сделано предположение о наличие подводящих каналов север-северо-западного направления и периферических магматических очагов на глубинах 2.4 км и 3.6 км (рис. 9). Томографическая интерпретация позволила предположить показывает наличие одной положительной аномальной зоны, распространяющейся на глубину порядка 4 км, осложненной в верхней части (до 1 км) небольшими областями с повышенными магнитными свойствами (рис. 10). Магнитоактивная зона является вытянутой в направлении с запада на восток, ее ширина достигает 6 км, при этом в перпендикулярной плоскости сечение в среднем составляет только 1 км, достигая значений 2 км в центре. Возможно, что эта аномальная зона характеризует распространение магматического вещества.  Рис. 2. Батиметрическая карта (а) и акустические помехи в водной толще над вершиной подводного вулкана 8.10, зафиксированные на самописце эхолота WD-110М (центральная частота 12.5 кГц) 09.09.1987 г. на профиле I-II на ходу НИС «Вулканолог» (б). Пунктиром обозначены галсы, ромбами – драги.  Рис. 3. 3D-моделирование подводного вулкана 8.10. а – батиметрия; б – аномальное магнитное поле ΔTа; в – пространственное распределение эффективной намагниченности Jэф; г – пространственное распределение эффективной намагниченности Jэф, изображенное на поверхности вулкана. Цифрами обозначены профили, приведенные на рис. 4 и рис. 9.  Рис. 4. Фрагменты профилей НСП через подводный вулкан 8.10. Положение профилей представлено на рис. 3а.  Рис. 5. Структуры и номенклатура драгированных пород. Фото шлифов (оптический микроскоп): а, в, д – съемка без анализатора, б, г, е – тоже, с анализатором. а, б – андезит пироксен-роговообманково-плагиоклазовый, образец В17-25/9; в, г – андезибазальт пироксен-роговообманково-плагиоклазовый с оливином, образец В17-26/4: д, е – диорит, пироксен-роговообманково-плагиоклазовый с кварцем, магнетитом и биотитом, образец В17-25/14. Амф – амфибол, Бт – биотит, Кв – кварц, Мт – магнетит, Плг – плагиоклаз, Мон. пир – моноклинный пироксен.  Рис. 6. Минеральный состав драгированных пород. Фото шлифов и штуфа (оптический микроскоп): а – зональный вкрапленник плагиоклаза в андезите, образец В17-25/2, с анализатором; б – зональный вкрапленник плагиоклаза, образец В17-25/9, центр кристалла – начальный лабрадор, далее зона насыщенная газово-жидкими и стекловатыми включениями и внешняя альбитовая оторочка, без анализатора; в – участок андезибазальта с вкрапленниками плагиоклаза, моноклинного и ромбического пироксенов, образец В17-26/4, с анализатором; г – фрагмент крупного кристалла амфибола в пироксен-роговообманково-плагиоклазовом андезибазальте, образец В17-26/8, фото штуфа под бинокулярным микроскопом; д, е – анальцим и смешанослойный смектит-слюда в андезите, образец В17-25/2, д – без анализатора, е – с анализатором. Ан – анальцим, См-сл – смешанослойный смектит-слюда, Ромб. пир – ромбический пироксен. Остальные обозначения представлены на рис. 5.  Рис. 7. Термомагнитные кривые Ms(T) для подводного вулкана 8.10. Жирная линия – кривая первого нагрева. Тонкая линия – кривая второго нагрева.  Рис. 8. Уточнение направления вектора эффективной намагниченности Jэф подводного вулкана 8.10 с помощью программы ИГЛА.  Рис. 9. Изображения, синтезированные системой СИНГУЛЯР для локализации особых точек функции, описывающее аномальные магнитные поля ΔTа подводного вулкана 8.10, наложенные на рельеф дна. Местоположение профилей приведено на рис. 3а.  Рис. 10. Томографический анализ аномального магнитного поля подводного вулкана 8.10. Изолинии аномального магнитного поля ΔTа (а), 3D-диаграмма, отражающая пространственное распределение квазинамагниченности горных пород, слагающих постройку подводного вулкана 8.10 (б).

|

|

©Дизайн [email protected] |

|

Copyright

© ИВиС ДВО РАН. 2004-2025 |